住友大阪セメントグループのセメント関連事業は、石灰石や石炭などの地球資源を利用して事業を行う性質上、直接・間接を問わず、周辺の生態系に影響を及ぼす可能性があります。その為、企業として事業を継続するには、地球環境に配慮し、生物多様性や自然資本に対して事業が与える影響を低減することが不可欠です。更には、当社が「環境解決企業」として持続的に成長・発展していくには、生物多様性・自然資本に関わる事業の創出・拡大により社会課題の解決に貢献することが必要であると認識し、取り組みを進めています。

サステナビリティの推進

ガバナンス

社長を委員長とする全社横断的な組織である「サステナビリティ委員会」と、その下部組織の一つである「カーボンニュートラル・環境部会」を定期的に開催し、生物多様性・自然資本の保全に向けた取り組みを推進しています。これらの議事内容の報告とともに、重要な事項は取締役会に付議しています。

リスクと影響の管理

当社グループが行うセメント関連事業は地球資源を利用している為、適切に生物多様性や自然資本に対応しなかった場合に、事業継続に対するリスクがあることを認識しています。

「住友大阪セメントグループは、地球環境と事業活動の調和を図り、環境負荷の少ない生産・発電・物流の追求を通じて、豊かな社会づくりと地球環境保全に貢献します。」という環境理念のもと、事業による影響を低減する為に、開発が終了した鉱区においては、緑化・植林活動を通じて自然環境の復旧を継続的に行っています。また、セメント工場においては工場・発電所の間接冷却水として周辺水域の水資源を利用している為、将来発生する可能性のある水リスクの把握を行い、水資源の適正利用を行うとともに、排水における水質汚濁防止に努めています。

世界資源研究所(WRI)が発表したアキダクト(Aqueduct)を用いて、当社グループの全施設を対象に水リスクへの評価と影響の分析を行い、当社グループ全取水量の約97%を占めるセメント部門においては、2040年の水ストレス地域はないことを確認しました。今後も継続的にこうした水リスクの評価と影響の分析を進めていきます。

今後は当社グループの事業における自然資本に対する依存・影響の明確化を行うことを目的として、TNFD(自然資本関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づいた分析手法等を用いて、生物多様性・自然資本に関わるリスクや影響の把握と、その低減を進めていきます。

環境管理

戦略

「環境解決企業」として、生物多様性・自然資本に関わる事業の創出・拡大を進めています。鉱山や工場の周りでCO2を用いた最先端育苗技術に対する研究開発を実施し、事業創出に向けた種まきを行っています。また、20年以上の実績を誇る藻場礁を中心とした海洋製品をグループ会社である㈱SNCと展開して海の環境を回復させるなどして「ネイチャーポジティブ」を目指し、生物多様性・自然資本の保全に関わる事業を展開することで、積極的にこれに貢献しています。

今後は事業による生物多様性・自然環境への影響低減や、関連する事業機会の創出とその拡大に向けた取り組みを戦略として策定することを検討します。

指標および目標

「カーボンニュートラル・環境部会」を中心としてTNFDに基づき、自然資本への影響低減に向けた指標および目標の導入を検討していきます。

事業における自然資本への影響・依存評価

| 事業 | 拠点 | 依存 | 影響 |

|---|---|---|---|

| セメント事業 | セメント工場 発電所 |

水資源の利用 | 水資源の使用 周辺水域への排水 |

| セメント事業 鉱産品事業 |

鉱山 | 鉱石採掘 その他の自然資本 |

土壌の改変 生態系の改変 |

生物多様性・自然資本に関わる取り組みのロードマップ

実績

影響関係にある

事業の特定

への参加

2027年度

LEAPアプローチ*等の分析実施

指標・目標の設定

ネイチャーポジティブを推進

「SOC Vision2035」

*LEAPアプローチ=企業が自然資本との関係性を評価し、自然関連のリスクと機会を特定・管理・開示する為の4ステップ(Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備))からなる手法。

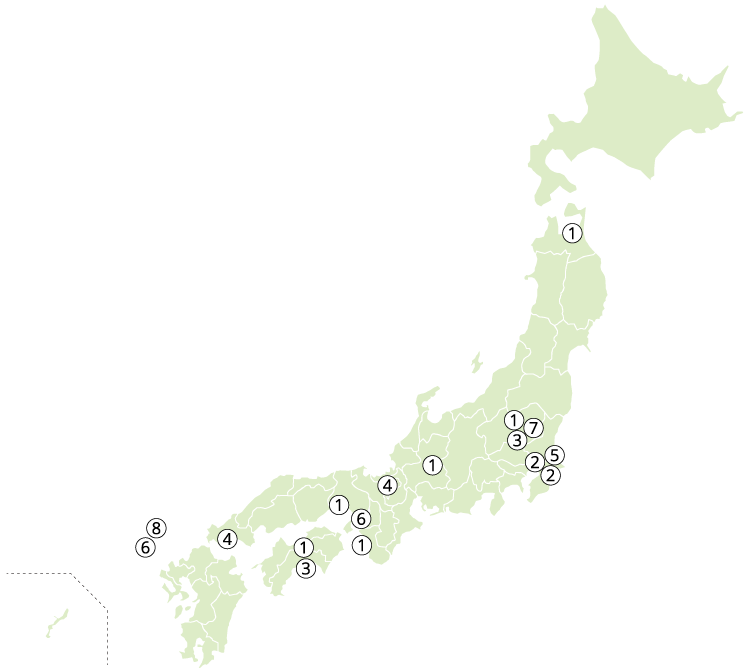

全国で取り組みを展開

当社グループが関連する事業を展開する全国各地において自然資本への負荷低減と、それに関わる事業機会の創出・拡大に取り組んでいます。

| 分類 | 取り組み | 拠点 | 事業 |

|---|---|---|---|

| 自然資本への影響低減 | ①水リスクの把握、適切な取水と排水汚濁防止 | 栃木工場、岐阜工場、高知工場、赤穂工場、八戸セメント㈱、和歌山高炉セメント㈱、栃木バイオマス発電所、高知発電所、赤穂発電所 | セメント関連 |

| ② 排水の汚濁防止 | 船橋事業所・市川事業所 | 高機能品 | |

| ③ 地域と連携した森づくり活動 | 栃木県佐野市(栃木工場所在) 高知県須崎市(高知工場所在) |

セメント関連 | |

| ④ 遊休鉱区の緑化 | 伊吹鉱山(滋賀県米原市) 秋芳鉱山(山口県美祢市) |

セメント関連 | |

| ⑤ 廃棄物前処理(埋立処分場の延命化) | 市川リサイクルセンター | セメント関連 | |

| 事業機会 | ⑥ 海洋製品事業の展開(魚礁・藻場礁) | 長崎県対馬市など、大阪府大阪湾 | セメント関連 |

| ⑦ セメント工場排ガス中CO2を活用した少花粉スギ育苗 | 栃木工場(栃木県佐野市) | セメント関連 | |

| 生態系保全 | ⑧ ツシマヤマネコ保護活動 | 舟志の森(長崎県対馬市) | ー |

事業機会:木質バイオマス発電所の排ガスCO2を利用した少花粉種スギの苗木促成栽培

2024年より、栃木工場内の木質バイオマス発電所排ガスCO2を利用して少花粉種スギ苗木を促成栽培するBECCS(Bioenergy withCarbon Capture and Storage)次世代型育苗システム構築に向けた実証試験に着手しました。この取り組みはセメント産業の新しい姿を示すもので、国内セメント業界では初めての取り組みです。またBECCSは近年急速に注目を集めるZEROカーボンエネルギー技術の一つで、NETsへの挑戦となるものです。

CO2施用/非施用で栽培状況にどのような影響が見られるかを検証する為、農業系ベンチャー企業の株式会社オムニア・コンチェルトとの協働により、木造の最先端実証試験用ハウスを2基設置しました。

国の少花粉化推進施策に伴う将来的な少花粉種スギの苗木需要増加に応える為、同社と連携しながら、CO2利用以外の最新技術導入も含めて次世代型高効率栽培システムの構築を目指すとともに、バイオマス発電所を核とした新たな地域共生型ソリューションを展開していきます。

栃木工場内設置 検証用小型木造農業ハウス

スギ苗木促成栽培ミニチュアハウス

影響低減:鉱山緑化の取り組み

滋賀県米原市に位置する伊吹鉱山では、1971年から採掘跡地の緑化事業に取り組んでいます。これは国内の鉱山において企業自らが緑化に取り組む先進的な事例であると言われています。1972年には滋賀県との間で鉱山の緑化を謳った自然環境保護協定を締結しました。国内のほかの鉱山でも採掘跡地および集積場の緑化を進めています。

伊吹鉱山(滋賀県米原市)

秋芳鉱山(山口県美祢市)

伊吹鉱山における植林化に向けた試験施工

2023年に伊吹鉱山の標高1,000m~1,200mの周辺を対象に住友林業株式会社の協力のもと、植生調査を実施した結果、広範囲での鹿による食害状況を多数発見し、伊吹山全体でも食害を原因とした下層に自生する植物の消失により、森林土壌表面の裸地化、流失、生態系破壊が起きています。

当社グループは、効果的な鹿害対策と樹林化計画が必要と考え、2024年に京都大学の指導のもと、鹿防護柵の設置やツリーシェルター設置と、鹿害に強い苗の植樹を行う等の条件を変えた3ヵ所の試験施工区域を新たに設置し、伊吹山に適した植物や鹿の不嗜好性植物等の試験植樹を行いました。

2025年5月に実施した試験区画のモニタリング調査では植樹した鹿不嗜好性植物の成長と、ツリーシェルターによる苗木の保護効果の維持を確認しました。今後も試験区画での植生モニタリングを継続するとともに地元自治体や「伊吹山を守る自然再生協議会」と連携して、最適な樹林化手法の選定により伊吹山独自の生物多様性の保全を進めます。

伊吹山 植生調査

成長した試験区画内の鹿不嗜好性植物(2025年5月)

左:カラマツ 右:オオバアサガラ

事業機会:海洋製品事業の展開

当社はグループ会社の㈱SNCと共同で、コンクリートのプレキャスト技術を応用し、日本沿海の磯焼け対策のニーズに応え、魚礁、藻場礁の製造・沈設の海洋製品事業を20年以上前から実施し、これまで長崎県を中心に4,000基以上の藻場礁の沈設実績、30万枚以上の藻場増殖プレートの販売実績があります。

当社グループは、世界で初めて実用化に成功した海藻育成手法・技術・特許を駆使して、日本の海の環境解決(気候変動対策と海の再生)を目指し、新規事業として低炭素コンクリートと組み合わせた海洋製品事業の全国展開を推進するとともに、自治体との協力*1を通じて生物多様性の保全とCO2排出量の削減に貢献します。

当社が世界で初めて実用化に成功した、種糸と藻場増殖プレートを用いた海藻の促成栽培手法である「垂下式中間育成」により、食害にも耐えうる確実な藻場造成を可能とします。

多機能型藻場増殖礁「K-hatリーフβ型」は、礁内で繁茂した海藻を守りつつ、周囲の岩場へ海藻の種を供給する「核藻場」として機能し、藻場再生に加え、イセエビの稚エビやアワビが外敵から身を守る「隠れ場所」を供給します。

- *1 当社は長崎県五島市より藻場の再生活動を目的として発行された「Jブルークレジット®」を2023年度に購入。

ブルーカーボン対応多機能型藻場増殖礁である「藻場王」を開発

2024年には新たにブルーカーボン対応多機能型藻場増殖礁である「藻場王」を開発しました。これは、基台コンクリートに製造段階におけるCO2排出量を大幅に削減した低炭素コンクリートを適用可能で、本来の目的である海藻増殖機能に加え、「藻場王」による藻場造成システムでのCO2削減対策を実施し、磯焼け原因の一つと考えられている地球温暖化の抑制に貢献します。また、時間経過とともに徐々に海中微生物により生分解される海洋生分解性プラスチックを、搭載する藻場増殖プレートの材料として適用することで、近年問題となっている海洋プラスチック問題の解決に貢献します。

今後はブルーカーボン生態系保全の需要が更に高まることが予想され、効率的な藻場再生とCO2排出量削減による環境負荷低減を両立した海洋製品の供給による生物多様性の保全を目指していきます。

海洋生分解性プラスチックを使用した藻場増殖プレート

沈設した藻場礁

※当社は長崎県五島市より藻場の再生活動を目的として発行された「ブルーカーボンクレジット」を2023年度に購入

大阪湾における藻場再生プロジェクトに参画

当社とグループ会社の㈱SNCは、海洋環境の保全へさまざまなアクションを行う「産官学民のネットワーク」である「ブルー・オーシャン・イニシアチブ」への参加を契機に、2024年に「大阪府万博会場周辺海域ブルーカーボン生態系創出事業補助金」に応募し、採択されました。本事業は、大阪・関西万博の開催に合わせて、万博会場の対岸に位置する人工護岸(咲洲西護岸)に藻場を造成し、ブルーカーボン生態系を創出する取り組みです。2025年1月には中間育成したワカメを付けた「着脱式藻場増殖プレート」を護岸に設置し、藻場の拡大を図っています。

本事業では、株式会社カネカやレンゴー株式会社の協力のもと、地元の種糸生産会社である有限会社うずしお食品と向海産や、研究機関である徳島県立農林水産総合技術支援センターとも連携しながら取り組みを進めました。

こうした連携・協力を通じて、搭載する着脱式藻場増殖プレートと種糸の一部に天然由来の海洋生分解性素材を活用することにより、藻場造成と環境負荷低減の両立を実現しています。

設置後に行ったモニタリング調査では、設置したワカメが順調に生育していることが確認できました。今回のプロジェクトで得た知見を活用し、今後もより効率的かつ環境負荷を低減した藻場造成に取り組んでいきます。

生育したワカメ

漁場創設への取り組み

ハイブリッド⿂礁スーパーSK1300Sは、⾼さ20メートルの⼤型⿂礁であり、⿂の乱獲を防ぎながら資源を増殖していきます。⿂類の⽣態を研究した独創的な構造によって、業界ナンバーワンの集⿂能⼒を誇ります。

沈設を待つハイブリッド漁礁スーパーSK1300S

「ブルーカーボンクレジット」の購入

当社は長崎県五島市より藻場の再生活動を目的として発行された「ブルーカーボンクレジット」を2023年7月に購入しました。海洋製品事業の展開を更に推進するとともに、自治体との協力を通じて生物多様性の保全とCO2排出量の削減に一層貢献してまいります。

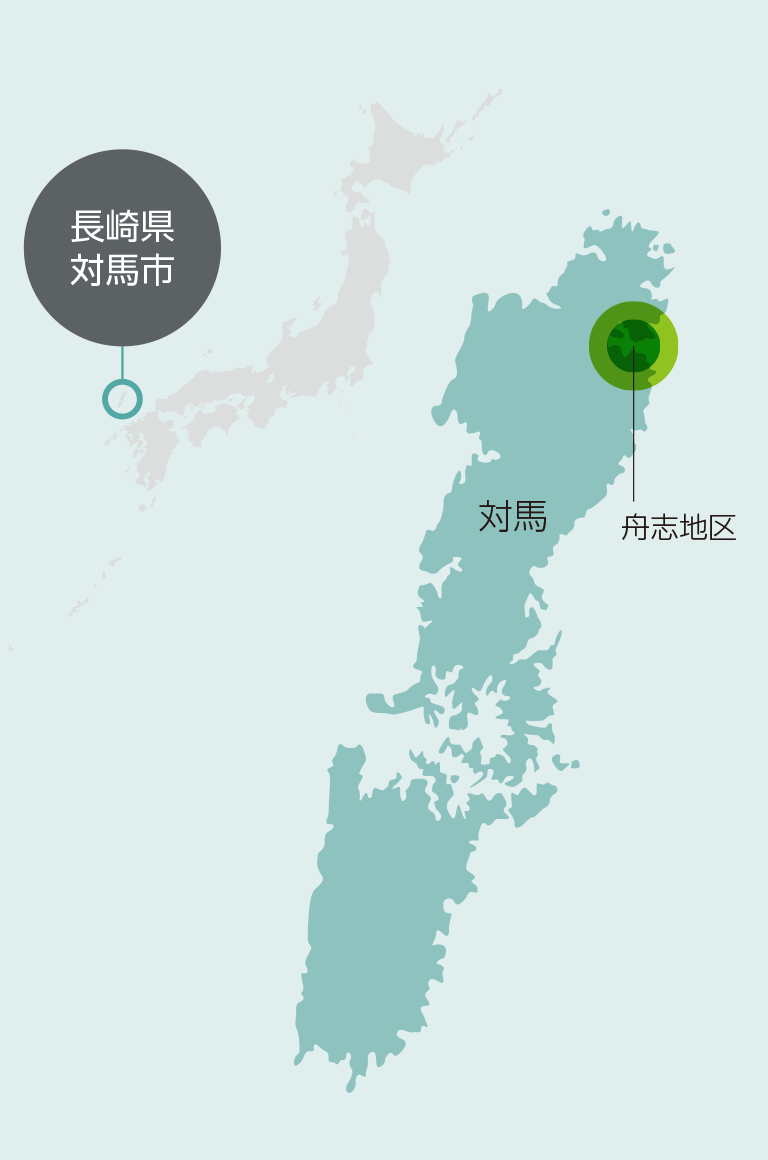

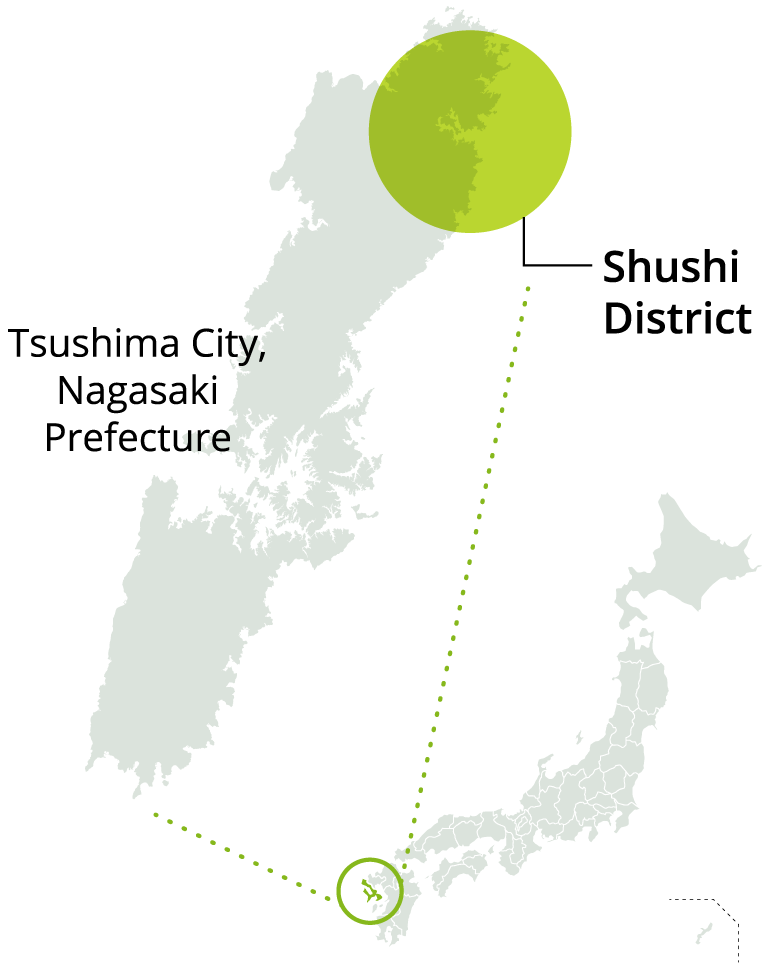

生態系保全:ツシマヤマネコ保護活動

粘⼟鉱⼭跡地で、「ツシマヤマネコ」を保護する為、⾃然環境を再⽣しています。

⻑崎県対⾺市舟志地区に、当社がセメント原料である粘土を採掘する用地として取得した森林(約16ヘクタール)があります。しかし、セメント業界が積極的に産業廃棄物のリサイクルを進めたことで、セメント製造において使用していた天然の粘土を代替できるようになり、一度も粘土の採掘をすることなく遊休地となっていました。

この遊休地には、日本で最も絶滅が危惧されている種の一つである「ツシマヤマネコ」が生息していることが分かり、2007年から住友大阪セメントグループは、遊休地の森林の自然環境を守ることで保護活動への協力を始めました。地元対馬の方々と協力しながら、森の間伐やツシマヤマネコのえさとなるアカネズミなどの小動物が食べるどんぐりなどの実が育つ広葉樹の植林を行い、森を大きく育てることで、ツシマヤマネコの棲みやすい環境を生態系から整え、自然環境を再生しています。2023年6月には「舟志の森」に設置された自動定点カメラの撮影において、親子のツシマヤマネコが生息していることが確認されています。

対馬市「舟志の森」植樹後(2007年)

植樹から約17年後(2024年)植樹した苗が大きな木に成長しました。

(写真提供:対馬野生生物保護センター)

国内希少野生動植物種ツシマヤマネコ

長崎県対馬市のみに分布

生息数は90~100頭弱と推定されている

CO2再資源化人工石灰石を原料に用いた紙「ロカボ紙®」を使用したツシマヤマネコのペーパークラフト(2025大阪・関西万博「住友館」公式グッズ)

参加中のイニシアチブ

「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加

当社は「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しています。30by30(サーティ・バイ・サーティ)とは、2030年までに日本全体として生物多様性の損失を食い止め、回復させるというゴールに向け、自国の陸域・海域の少なくとも30%を保全・保護することを目指した、生物多様性の為の環境省主導の取り組み目標です。

経団連生物多様性宣言イニシアチブへの賛同

当社は経団連生物多様性宣言イニシアチブ※への賛同を表明しています。当社グループの企業理念が経団連生物多様性宣言の理念と一致しており、以前より当社グループでは生物多様性の保全として、鉱山跡地の緑化活動や海洋製品事業(魚礁・藻場礁)の展開、ツシマヤマネコ保護活動を行っております。

- 経団連生物多様性宣言イニシアチブは「経団連生物多様性宣言・行動指針(改訂版)」を構成する7項目のうち複数の項目に取り組む、あるいは全体の趣旨に賛同する企業・団体が参加するものです。

「ブルーオーシャン・イニシアチブ」に参画

海洋プラスチック削減、海洋資源保全、海洋の気候変動対応などについてのアクションを行う「産官学民のネットワーク」です。当社グループは、特に同イニシアチブの海洋製品の展開方法を議論する分科会に積極的に参加しています。

「一般社団法人とちぎ百年の森をつくる会」に参画

当社は、セメント工場とバイオマス発電所のある栃木県で、森づくりを通じてカーボンニュートラルとネイチャーポジティブに資する活動を推進する一般社団法人とちぎ百年の森をつくる会(とち森会)のパートナー会員に、2024年より参画しています。実際に林業に携わるとち森会への協力を通して、森林の管理に貢献します。