2050年"カーボンニュートラル"ビジョン「SOCN2050」

日本政府及び国際社会において、2050年カーボンニュートラル(CN)が希求されている中で、当社としても、エネルギー起源のCO2を可能な限り削減した上で、プロセス由来を含めたCO2排出全体をいかにカーボンニュートラル化できるかが大きな課題です。2050年までに自社の技術革新・事業基盤の革新と共に、2050年時点での国内外のあらゆる削減方策を総動員して、カーボンニュートラルの実現に挑戦します。

2030年度のCO2排出削減目標

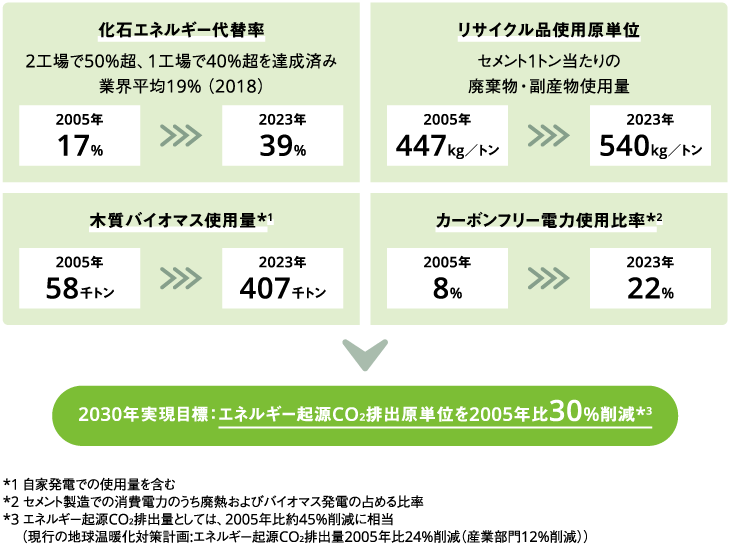

住友大阪セメントグループのCO2排出削減対策実績レビュー

- リサイクル品の利用技術確立とその供給システム構築により、国内トップクラスの化石エネルギー代替率とリサイクル品使用原単位を実現しています。

- セメント製造工場では、一早くバイオマス発電設備を導入しました。また、地域森林整備事業とのタイアップも実施しています。

*1 自家発電での使用量を含む

*2 セメント製造での消費電力のうち排熱およびバイオマス発電の占める比率

2030年の削減目標に向けた取り組み

| (kg-CO2/t-cement) | |||

|---|---|---|---|

| セメント製造に関わる エネルギー起源CO2排出原単位 (廃棄物由来除く) |

実績 | 目標 | |

| 2005年度 316 |

2024年度 263 |

2030年度 220 |

|

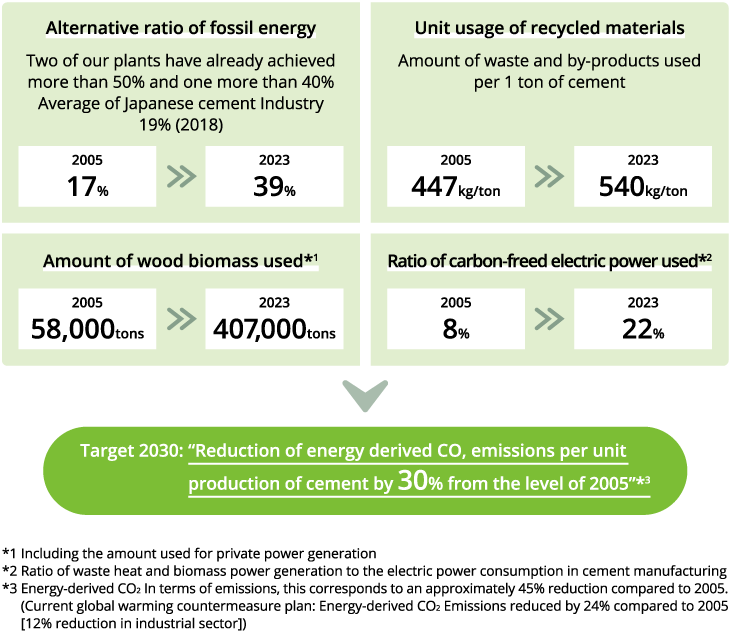

リサイクル品の更なる利用拡大により化石エネルギー代替率トップクラスの堅持

2024年度の栃木工場と岐阜工場の化石エネルギー代替率は、それぞれ60%後半を超え、業界トップクラスに位置しています。

- 実績2005年度17%

- 実績2024年度43%

- 目標化石エネルギー代替率全社平均50%以上へ

(当社グループ5工場8キルンのうち4キルンで化石エネルギー代替率80%超)

2050年に向けた取り組み方針

(セメント製造)セメント製造におけるエネルギー起源・プロセス由来CO2排出量「実質ゼロ」への挑戦

| 化石エネルギーの限界までの削減 |

|

|---|---|

| プロセス由来CO2排出削減技術の開発・導入 |

|

| 使用電力のカーボンフリー化 |

|

| 低炭素セメント・コンクリート製品技術開発・供給拡大 |

|

| 革新的結合材料の開発・供給 |

|

| CCUSに係る革新的技術の開発・導入 |

|

(セメント製造以外)サプライチェーンを通じたCO2排出削減・社会全体の脱炭素化への貢献

| 輸送部門やオフィス部門でのCO2排出削減推進 |

|

|---|---|

| 高機能品事業分野の製品による省エネルギーへの寄与 |

|

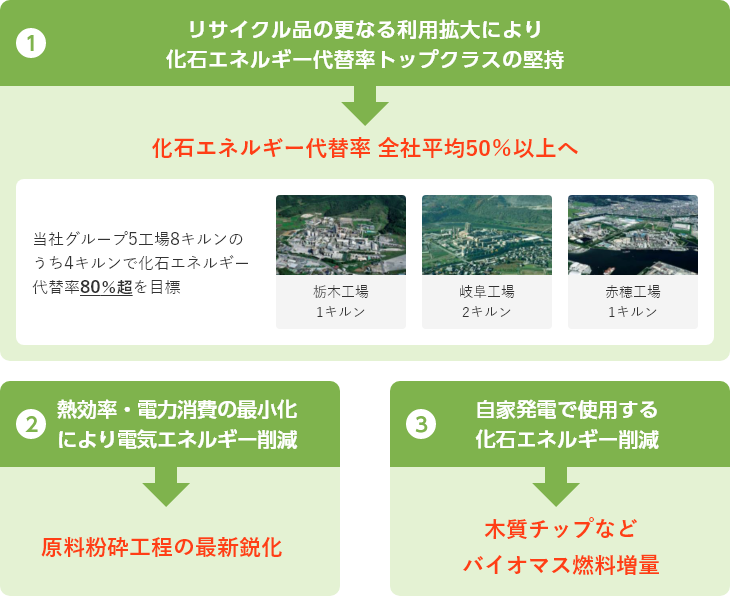

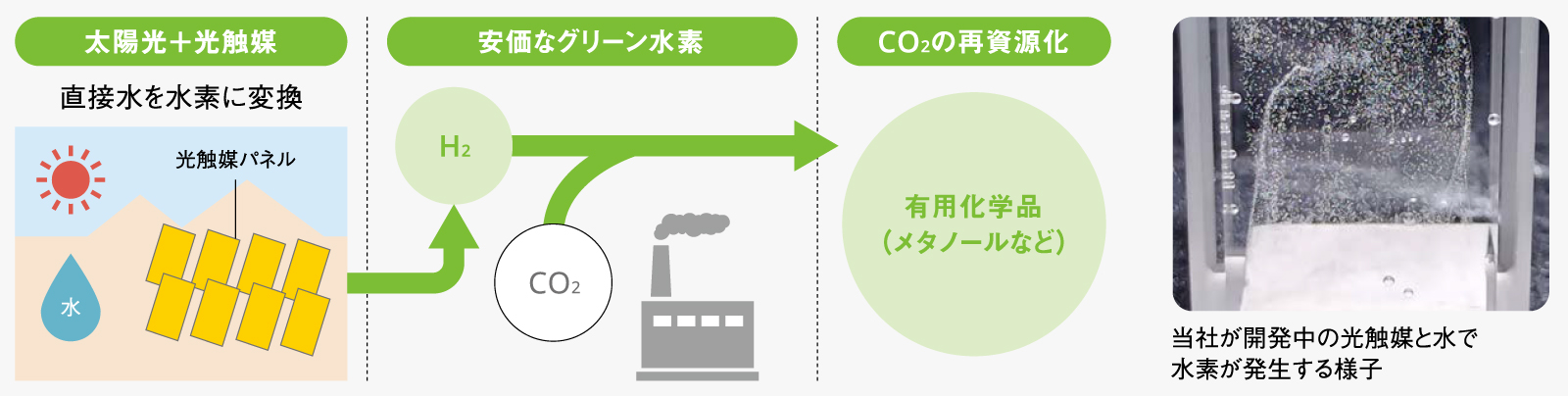

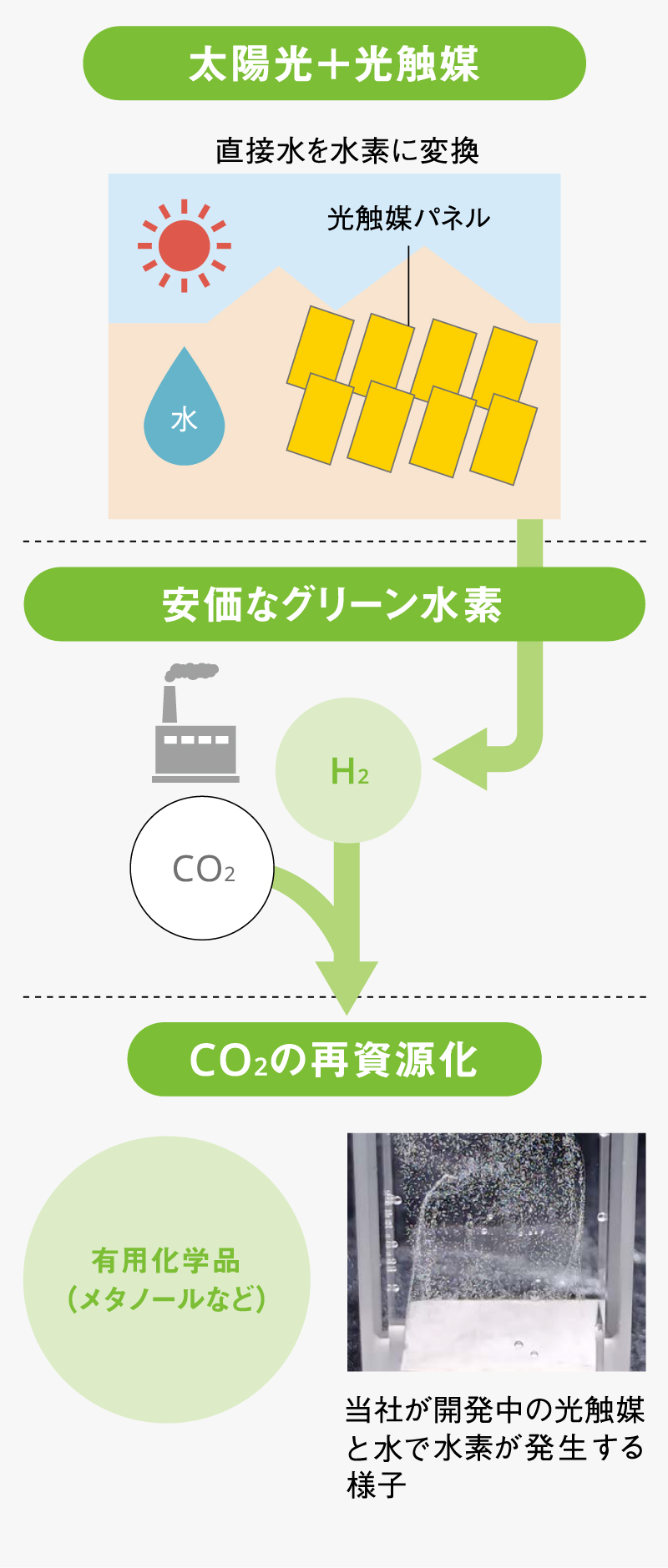

人工光合成用光触媒の開発

新規技術研究所においては2050年カーボンニュートラルに向けて、経済合理性と持続可能性を両立する水素製造に資する人工光合成用光触媒の研究開発を推進しています。植物が光エネルギーを用いて、水とCO2から有機物を合成する「光合成」に対し、人工光合成とは太陽光と当社独自技術を結集した「光触媒」の力で水を分解することで水素と酸素を作り出し、その水素を使用してCO2からメタンなどの有用物質を合成することです。合成されるメタンは次世代熱エネルギーとして、活用されることが期待されています。

- 低コストでの水素製造可能な人工光合成用光触媒の開発

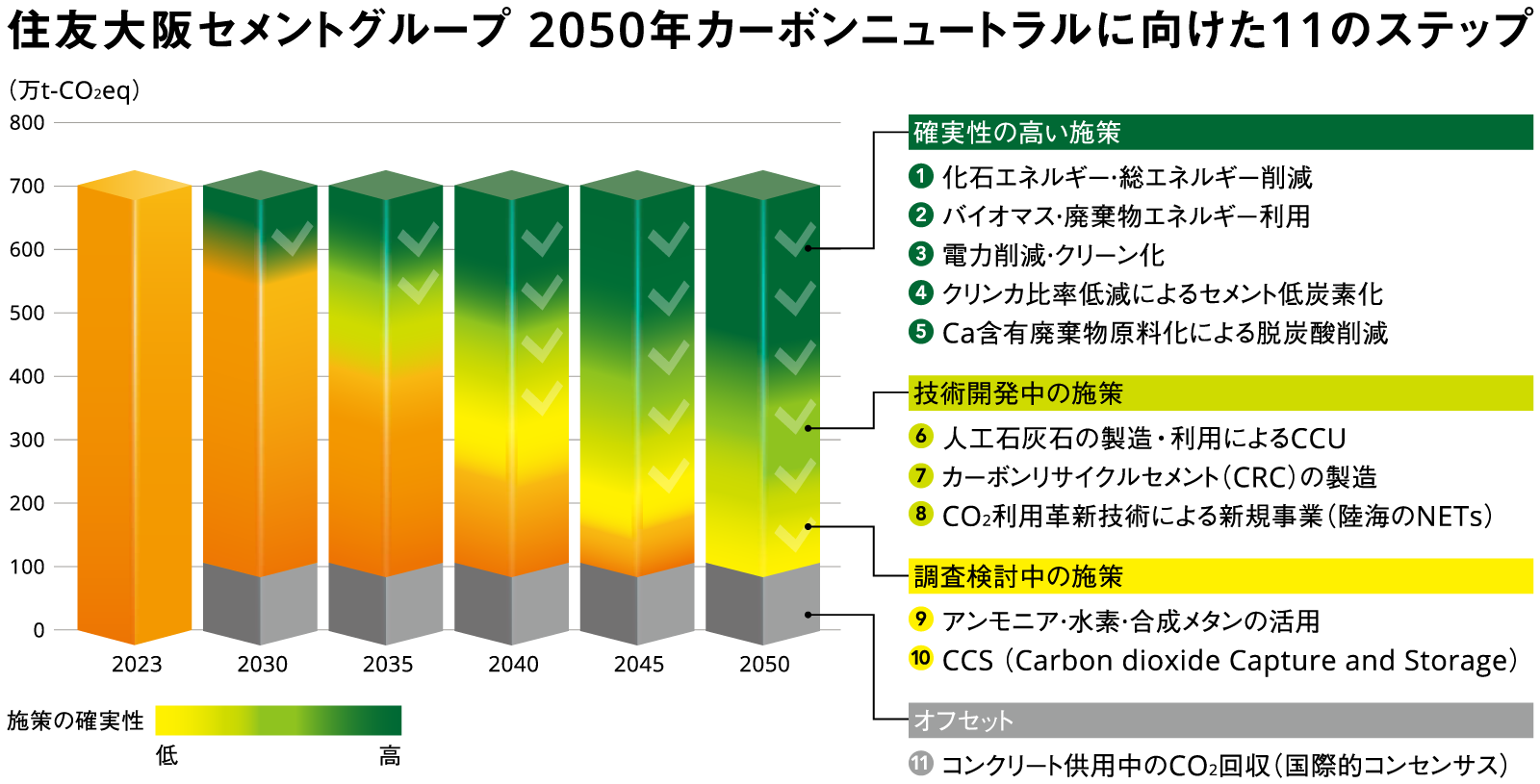

2050年カーボンニュートラルに向けた11のステップ

セメント産業のカーボンニュートラルには、多くの施策を組み合わせる「削減ミックス」が必要です。当社の技術ロードマップ(下図)では「削減ミックス」の施策を開発フェーズに応じて3段階に分けて示しています。本ロードマップは2050年カーボンニュートラルの実現を目的とした国の各政策や、ロードマップ等を参照して策定しています。

取り組み中の確実性の高い施策

-

化石エネルギー・総エネルギー削減

エネルギー起源CO2の排出量削減に向けて、セメント工場での原料ミル最新鋭化などの省エネルギー・高効率な設備導入を進めます。

-

バイオマス・廃棄物エネルギー利用

セメント工場にて、関連設備の投資を行い、バイオマス・廃棄物エネルギー(廃プラスチック、廃タイヤ、廃油など)の利用を拡大し、化石エネルギー代替を進めます。

-

電力削減・カーボンニュートラル化

セメント工場の使用電力は約80%を自家発電により供給していますが、バイオマス等非化石エネルギーの最大化を図ります。栃木工場のバイオマス発電所において可能としている石炭レス発電と、この活用により本社オフィス使用電力は実質カーボンニュートラルとなっています。今後は石炭から更なる燃料転換も検討していきます。

-

クリンカ比率低減によるセメント低炭素化

クリンカ比率低減を目的に、セメント中の少量混合成分の上限を5%から10%に引き上げるJIS改正に業界を挙げて取り組んでいます。また、高炉スラグの分量増加等混合セメントの利用拡大を進めていきます。

-

Ca含有廃棄物原料化による脱炭酸削減

一般焼却灰、廃コンクリート、廃石こうボードなどのCa含有廃棄物を収集し、「CO2を排出しないCa原料」として利用することで石灰石の使用量を減らします。

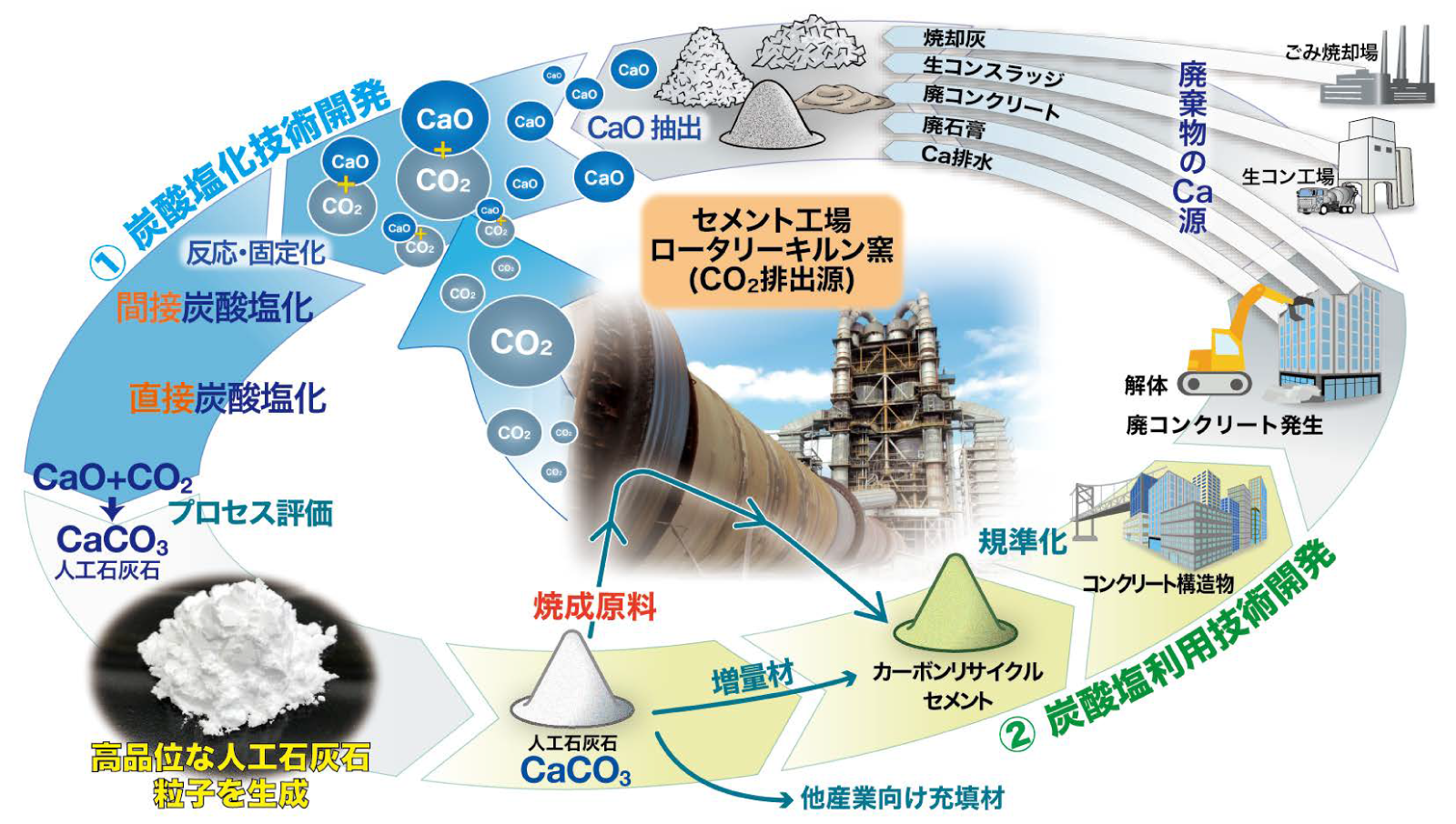

技術開発中の施策

プロセス起源CO2の削減には、排ガスからCO2を回収して有効利用するCCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)が必須です。

-

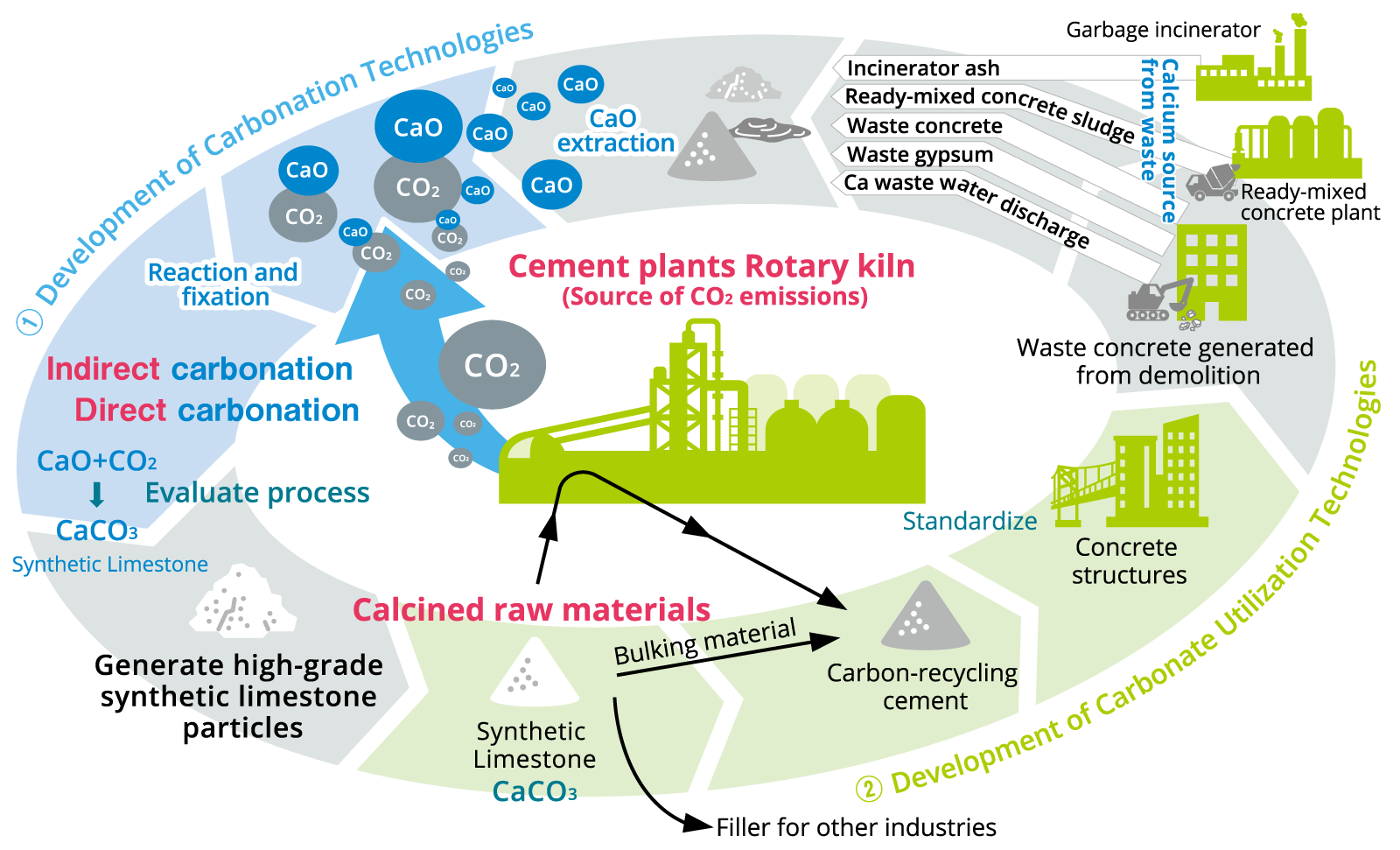

CO2再資源化人工石灰石の製造・利用によるCCU

NEDO*1のGI基金*2での採択事業「多様なカルシウム源を用いた炭酸塩化技術の確立」では、下図のように、Ca含有廃棄物からCaOを抽出し、セメント工場の排ガス中CO2と再結合させ、CO2再資源化人工石灰石(CaCO3)を生成するCCUを実現します*3。今後は人工石灰石の量産化に向け、建設産業をはじめ、製紙、樹脂、ゴムなどさまざまな産業での利活用を目指し、原料利用の研究と社会実装に向けた市場評価を開始しています。

*1 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

*2 グリーンイノベーション基金

*3 2030年までに総事業費73億円の研究開発プロジェクト

-

カーボンリサイクルセメント(CRC)の製造

製造したCO2再資源化人工石灰石を用いたCRCを製造し、ゼネコンや二次製品メーカーに販売していきます。2025年の大阪・関西万博では、「住友館」の建築物の一部に、当社のCRCが使用されています。

-

CO2利用革新技術による新規事業(陸海のNETs)

セメント工場や発電所を利用する新規事業化を推進します。バイオマス発電所の排ガス中CO2を育苗等の農林業へ利用する取り組みや、藻場増殖礁を進化させたブルーカーボンによるCO2固定も検討し、新規事業を創出、次世代におけるカーボンニュートラルソリューションを提案していきます。

調査検討中の施策

-

アンモニア・水素・合成メタンの活用

2030年代後半を目指し、セメントキルンでの焼成用に化石エネルギーとアンモニア/水素の混焼による焼成技術の開発の検討を進めます。また、セメント工場の排ガスからCO2を分離回収して製造した合成メタンを燃料として活用する方法も研究していきます。

-

CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)

CCUで有効利用できないCO2は地中に貯留(CCS)する必要がありますが、設備規模、コストなどにおいて課題があります。現在各地での検討と、国内法の整備が進んでいます。サプライチェーンの構築が必要となる為、パートナーと協働検討を始めています。

オフセット

-

コンクリート供用中のCO2吸収(国際的コンセンサス)

コンクリートやセメント製品はCO2を鉱物固定するCaなどが豊富に含まれ、大気中のCO2の鉱物固定源(NETs)として有望です。国内外でコンクリート構造物が供用期間中を通じて大気中のCO2を吸収・固定化する評価が進んでいます。当社は通常のセメントの2倍以上の大気中CO2吸収固定速度を持つNETs技術実装製品の開発・試験施工に成功し、実用化の目途を付けました。今後は定量的な評価方法の同意を得て、CO2排出量をオフセットする可能性を検討しています。

広範なルール形成活動への対応

セメント分野におけるカーボンニュートラルの実現には、多額の研究開発費用や設備投資が必要となることに加え、低炭素製品に関する標準化(ルール形成)や、ユーザーを含めた社会全体での幅広い負担への理解も得る必要があると認識しています。また、脱炭素電源や水素/アンモニア供給などのカーボンニュートラル社会実現の為のインフラ整備が進められることも不可欠です。その為、以下のような政府・関係機関、サプライチェーン関係企業などへの働きかけを継続して行い、サプライチェーン全体や他業種、関係省庁などと連携しつつ、カーボンニュートラルへの取り組みを進めていきます。

JIS改正(コンクリート中含有少量混合成分の含有比率引上げ)への対応

セメント製造におけるCO2排出量の大部分は、セメントの中間製品であるクリンカを焼成する工程において、化石エネルギーの燃焼や主原料である石灰石の脱炭酸反応から発生しています。その為、セメント中のクリンカ比率を引き下げ、添加する石灰石をはじめとした少量混合成分の含有を増やすことはCO2排出量削減に直結しますが、その適用にはJIS改正が不可欠です。

当社が参加する業界団体である一般社団法人セメント協会は、普通ポルトランドセメント中の少量混合成分比率を現状の5%から10%へ引き上げるJIS改正の為の実証データ整理や原案作成などを行っています。2025年度中には、この改正に合わせた規格の制定が見込まれる為、工場における関連設備の見直しを行い、最適な体制の構築を進めていきます。

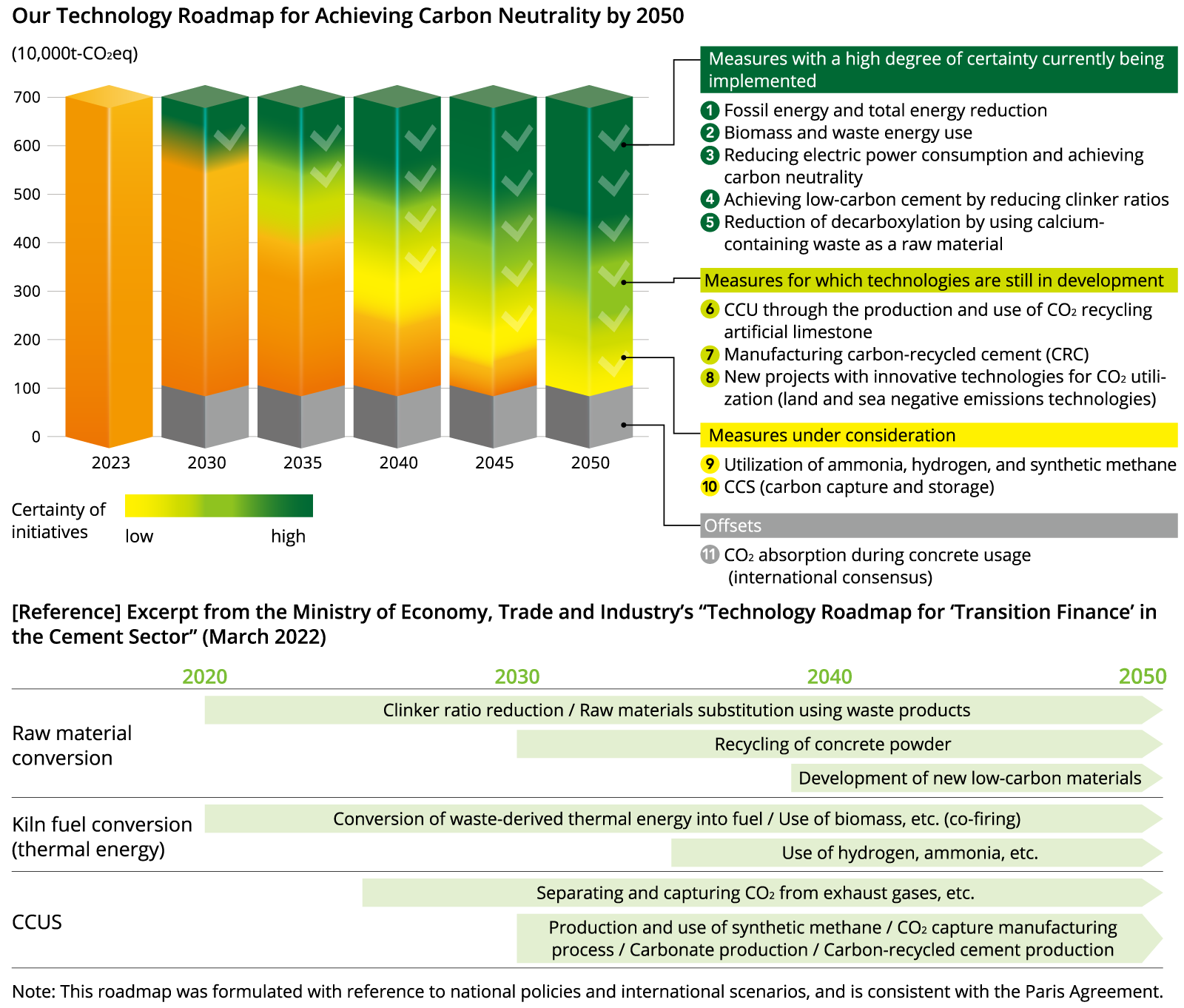

政府の「トランジションファイナンス」に関する技術ロードマップとの整合について

経済産業省は2022年3月に、セメント・鉄鋼など「CO2多排出産業であり、かつ排出ゼロの為の代替手段が技術的・経済的に現状利用可能ではなく、トランジションの重要性が高い」産業分野を選定して、各分野の「トランジションファイナンス」に関する技術ロードマップを公表しています。「現時点において、セメント分野におけるカーボンニュートラルを実現する技術は確立していない」としつつ、4領域14技術分野について、実装年を含めたロードマップが示されており、その中では、カーボンリサイクルセメントの生成、水素・アンモニアなどの利用、合成メタンの生成・利用など半数の革新技術については、2030年代以降の実用化が想定されています。本ロードマップはパリ協定に基づき定められた国の排出量削減目標(NDC)に整合しています。セメント業界も基本的に本ロードマップに則って技術開発を進めており、当社グループが推進する研究開発や排出量削減目標(SOCN2050)はパリ協定に整合していると認識しています。

排出量取引制度(GX-ETS)の制度設計作業への協力

2026年度より、国内排出量取引制度(GX-ETS)が開始される見通しであり、経済産業省において制度設計が進んでいます。当社 もCO2多排出事業者として制度への参加が義務付けられる予定であり、将来的には当社業績に影響を与える可能性があります。事業者へ割り当てる無償排出枠の設定方法や、カーボンリーケージ業種への配慮などの具体的なルールを定める「政府指針」について経済産業省と各業界との間で調整が進んでいますが、当社も政府指針等についての議論に積極的に参加し、セメント協会を通じて経済産業省に対して意見を発信しています。2025年7月より制度の詳細を決定する政府の審議会が開始されましたが、引き続き、検討の状況を注視し、必要な対応を進めていきます。

GXリーグ参画と目標開示

経済産業省が公表した「GXリーグ基本構想」へ賛同し、2023年度より「GXリーグ」に参画しています。参画に伴い、温室効果ガス排出量削減に向けた総量目標を以下の通り、公表しました。本目標は「SOCN2050」で掲げる2030年度までのセメント製造に関わるエネルギー起源CO2排出原単位削減目標と整合しています。

| GXリーグ参画に伴い公表温室効果ガス排出量削減目標 |

|---|

| 2030年度温室効果ガス排出量削減目標(Scope1(ネットCO2排出量)) 16%削減(2013年度比) |

| 2030年度温室効果ガス間接排出量削減目標(Scope2) 16%削減(2013年度比) |

〈集計範囲〉 Scope1(ネットCO2排出量)、Scope2の合計(当社+八戸セメント㈱+和歌山高炉セメント㈱)

※ 参考:一般社団法人セメント協会 2030年度総CO2排出量削減目標:15%削減(2013年度比)

出典:「セメント業界のカーボンニュートラル行動計画フェーズⅡ目標」(一般社団法人セメント協会)(2022年9月公表)

「標準化戦略委員会」について

1. 多くのルール形成活動に参画

ISO/TC、JISをはじめ、業界団体である一般社団法人セメント協会、公益社団法人日本コンクリート工学会、公益社団法人土木学会、一般社団法人日本非破壊検査協会など、多くの団体のルール形成の場、委員会などに中堅・若手を中心とした委員を派遣し、ルール改正から新しいルールの創設などに関わり、積極的な提案を行っています。

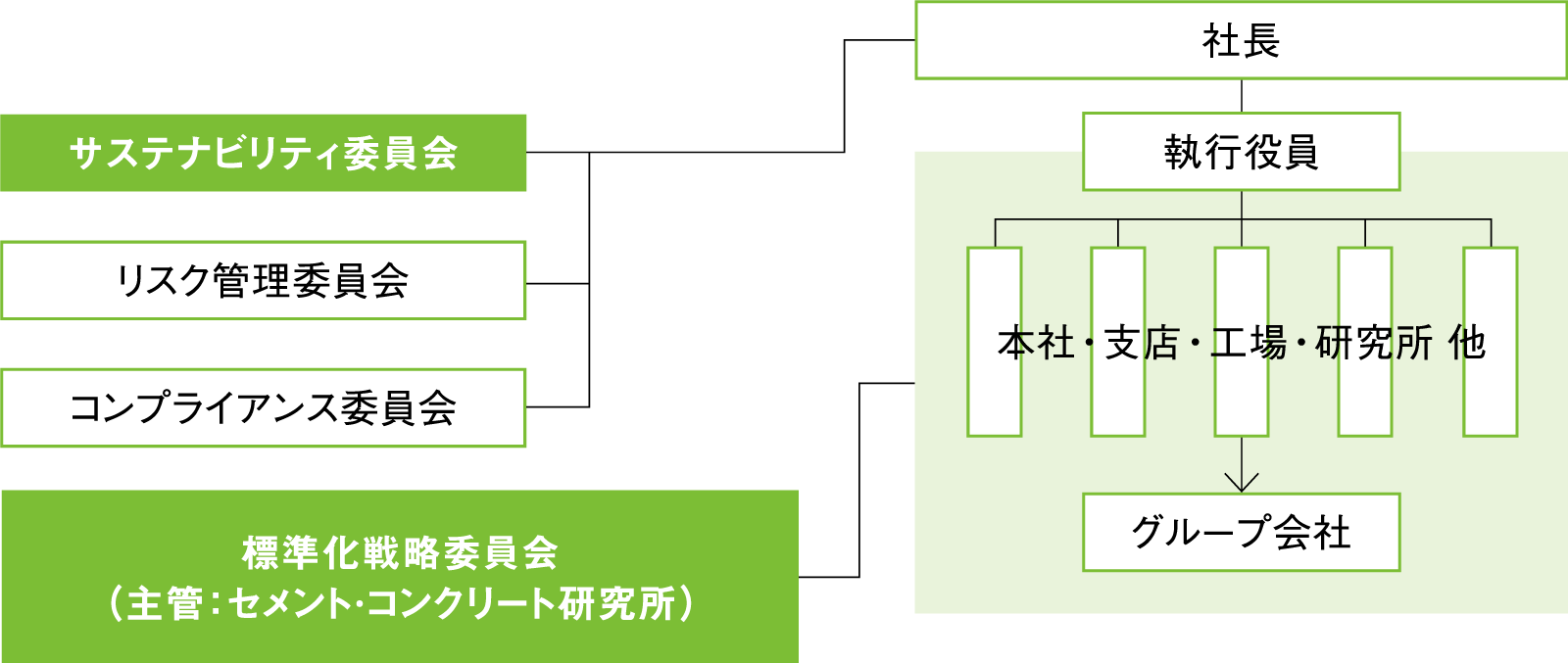

2. 標準化戦略委員会の運営

当社は2024年にセメント・コンクリート分野を中心に全社横断的な「標準化戦略委員会」を設置し、事業に関連する規格の動向を注視するとともに、海外規格や国際的イニシアチブなどの調査、国内市場、自社事業への影響評価にも取り組んでいます。特に、急速な変化の最中にある脱炭素、低炭素セメント・コンクリート、CCUS、排出量取引制度(GX-ETS)などに関するルール形成の動きは重要な視点と捉え、広範な情報収集と分析を行う体制となっています。

3. 標準化人財の育成とオープン&クローズ戦略

経済産業省より「日本型標準加速化モデル」、特定新需要開拓事業活動計画認定制度(OCEANプロジェクト)が提唱されたことを受け、当社ではオープン&クローズ戦略を実践するにあたり最も重要な施策の一つと考えられる標準化人財育成の為、前項「標準化戦略委員会」を核とした若手への「啓蒙・教育・機会の提供」を進めています。建設産業におけるルール形成はもちろん、グリーンイノベーション基金での取り組みをはじめとした多様な革新技術の研究開発に携わる際に、標準化と知財戦略を並走させることの重要性を認識、オープン&クローズ戦略によるコア技術の知財化と新規市場の創出に向けた組織的実践に力を注いでいます。

特定新需要開拓事業活動計画認定制度(経済産業省)